修了に必要な単位

学位プログラム 修了に必要な単位

①学環共通科目(3単位以上)

人間の理解と先端的なデータサイエンスの技法を知るために、多くの教員により提供される講義群

人間学通論I, II

社会、産業、文化、芸術、科学などの全般を概観し、人の営みとして理解する。

IT技法通論I, II

AI、IoT、情報システム、情報セキュリティ、データサイエンス、数理科学、統計などを概観し、その技法を理解する。

②プレレキジット科目(4単位以下)

入学以前に学んでいなかった分野の基礎的な知識を得るために、本学が提供する3000番代以下の科目の中から選択して聴講し、指導教員とともに自分の研究に活用する演習を行う。

③専門教育科目(22単位以上)

研究テーマごとのテーマに即した学修を実施するための講義、演習群

講義科目(12単位以上)

学位プログラムが指定する授業群から選択履修する。

演習(4単位以上)

研究課題の創出、解決手法の探求などを学び、学位プログラムにふさわしい知見を得る。

ワークショップ(1単位以上)

研究テーマの枠を越えて、研究成果についてプレゼンテーションする。

インターンシップ(0単位以上)

国内外の企業や自治体などでインターンシップを行い、社会実装の現場を体験する。

④学位論文作成 修士論文

合計30単位(GPA 2.0以上)を取得し、1つ以上の学修証明書を取得する。

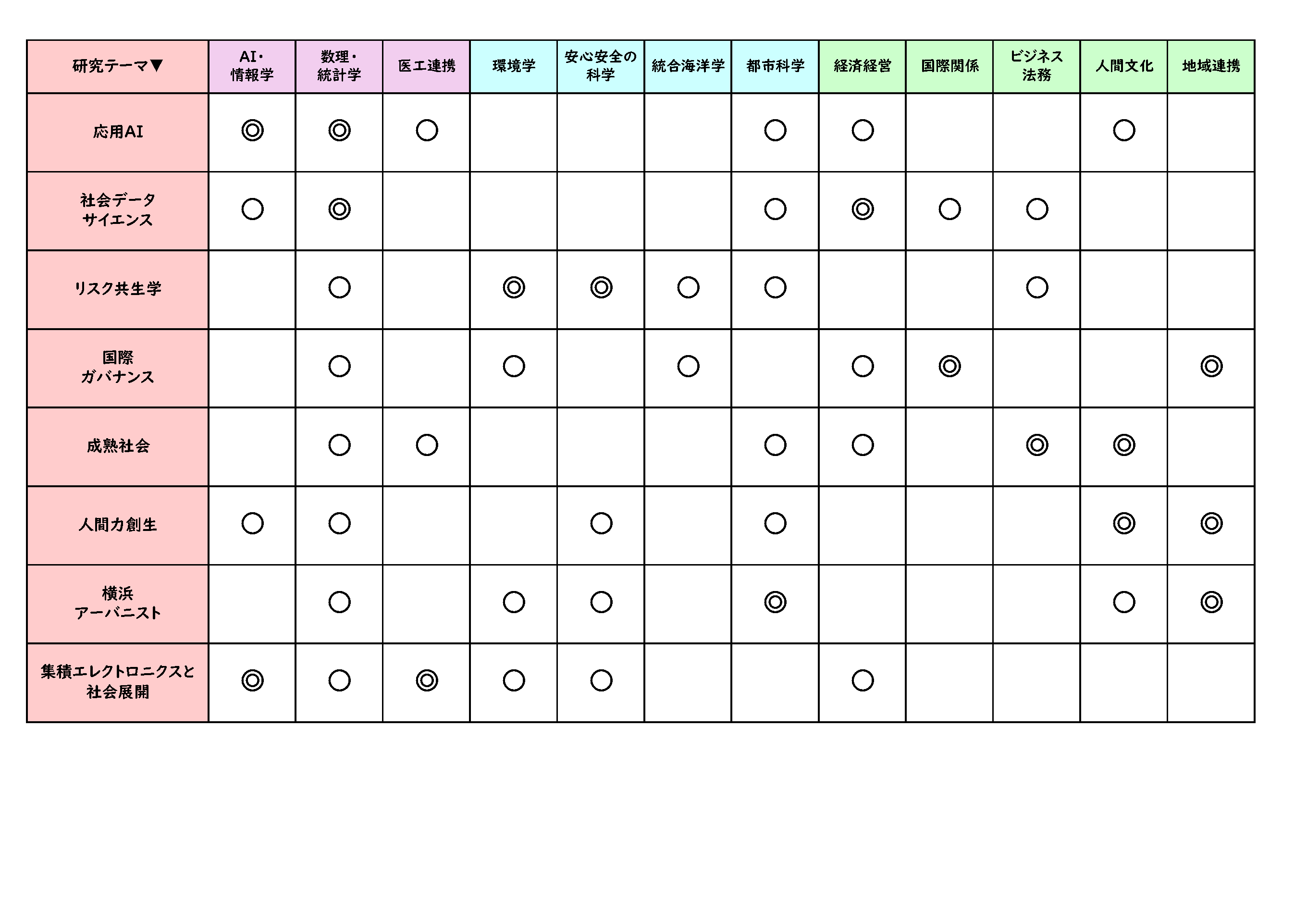

学位プログラム 学修証明書の取得要件

以下の条件に従って専門教育科目を履修した者に、研究テーマの学修証明書(学修証明)を授与する。

- 学環共通科目の両分野(人間学通論、IT技法通論)を1単位以上履修する。

- 研究テーマの行にある◎の授業群のそれぞれから2単位以上、合計8単位以上、〇の授業群の何れかから1単位以上を履修する。

- 学修証明書を得ようとする研究テーマの演習を2単位以上履修する。

学位プログラム 専門教育科目群

主な科目

| AI・情報学 | 知能ロボットエージェントⅠ、 知能ロボットエージェントⅡ、 メカトロニクスデザインⅠ、 メカトロニクスデザインⅡ、 知能システム論、 離散システム特論、 理論言語学基盤論Ⅰ、理論言語学基盤論Ⅱ、理論言語学特論Ⅰ、 理論言語学特論Ⅱ、 セキュリティ情報学Ⅰ、 セキュリティ情報学Ⅱ、 セキュリティ情報学応用、 マルチメディア情報学Ⅰ、 マルチメディア情報学Ⅱ、 言語情報応用論、 言語情報処理基礎論、 最適化と探索Ⅰ、 最適化と探索Ⅱ、 人工知能特論Ⅰ、 人工知能特論Ⅱ、 人間情報処理Ⅰ、 人間情報処理Ⅱ、 英語学講義、 対照言語学講義、 先端半導体製造特論、 アクチュエータ設計論、 量子情報物理学概論、 超伝導エレクトロニクス、 光・電子材料学概論、 ディジタル回路論Ⅰ、 ディジタル回路論Ⅱ、 光と物質の量子物理学概論Ⅰ、 光と物質の量子物理学概論Ⅱ、 フォトニクス理論Ⅰ、 フォトニクス理論Ⅱ |

|---|---|

| 数理・統計学 | 経済統計Ⅰ、 経済統計Ⅱ、 経済統計特論、 数理統計学Ⅰ、 数理統計学Ⅱ、 数理統計学特論、 ミクロデータサイエンスⅠ、 ミクロデータサイエンスⅡ、 マクロデータサイエンスⅠ、 マクロデータサイエンスⅡ、 応用ミクロ計量分析特論、 経営科学特論Ⅰ、 経営科学特論Ⅱ、 計量分析特論Ⅰ、 計量分析特論Ⅱ、 経営シミュレーション特論Ⅰ、 経営シミュレーション特論Ⅱ、 経営財務特論、 数値シミュレーションの数理、 数理アルゴリズム特論、 数理解析モデリングⅠ、 数理解析モデリングⅡ、 数理物理シミュレーション特論Ⅰ、 数理物理シミュレーション特論Ⅱ、 物理モデリングの数理、 情報数学特論Ⅰ、 情報数学特論Ⅱ、 情報数学特論Ⅲ、 情報数学特論Ⅳ、 トポロジー特論Ⅰ、 トポロジー特論Ⅱ、 解析学特論Ⅰ、 解析学特論Ⅱ、 数理情報特論Ⅰ、 数理情報特論Ⅱ、 代数学特論Ⅰ、 代数学特論Ⅱ、 代数幾何学特論Ⅰ、 代数幾何学特論Ⅱ、 離散数学特論Ⅰ、 離散数学特論Ⅱ、 量子アルゴリズム特論Ⅰ、 量子アルゴリズム特論Ⅱ、 社会の中の数理Ⅰ、 社会の中の数理Ⅱ、 幾何学特論Ⅰ、 幾何学特論Ⅱ、 教育調査統計の社会学Ⅰ、 教育調査統計の社会学Ⅱ、 航空機空力設計論Ⅰ、 航空機空力設計論Ⅱ、 連続体力学Ⅰ、 連続体力学Ⅱ、 マイクロ波工学Ⅰ、 マイクロ波工学Ⅱ、 経済数学、 経済数学特論Ⅰ、 経済数学特論Ⅱ、 低温物理学、 VLSIシステム設計、 スピントロニクスⅠ、 スピントロニクスⅡ、 センシングフォトニクス、 データサイエンス論、 データサイエンス特論 |

| 医工連携 | サイバーロボティクスⅠ、 サイバーロボティクスⅡ、 センシング工学Ⅰ、 センシング工学Ⅱ、 医工学Ⅰ、 医工学Ⅱ、 人間システム工学Ⅰ、 人間システム工学Ⅱ、 航空宇宙利用工学Ⅰ、 航空宇宙利用工学Ⅱ、 ヒューマンセンシング工学、電子デバイス特論、 先端レーザー分光学概論Ⅰ、 先端レーザー分光学概論Ⅱ、 ナノフォトニクスⅠ、 ナノフォトニクスⅡ、 集積ナノデバイス工学Ⅰ、 集積ナノデバイス工学Ⅱ |

| 環境学 | 生態会計特論Ⅰ、 生態会計特論Ⅱ、 環境法特論Ⅰ、 環境法特論Ⅱ、 自然保護法研究Ⅰ、 自然保護法研究Ⅱ、 Social Systems for Environmental Management Ⅰ、 Social Systems for Environmental Management Ⅱ、 地球システム科学Ⅰ、 地球システム科学Ⅱ、 物質・生命と環境、 知識マネジメントと標準化、 イノベーション戦略論、 化学物質環境動態解析、 環境化学分析学、 環境材料設計学Ⅰ、 環境材料設計学Ⅱ、 環境材料分析手法Ⅰ、 環境材料分析手法Ⅱ、 環境疫学・健康リスク評価方法論、 環境排出管理学、 生態系評価学Ⅰ、 生態系評価学Ⅱ、 ユネスコエコパークや関連制度を活用した環境共生型地域の創出、 生態学:進化と環境適応、 生態学特別講義、 土壌生物学Ⅰ、 土壌生物学Ⅱ、 古生態学Ⅰ、 古生態学Ⅱ、 地球システム物質循環論Ⅰ、 地球システム物質循環論Ⅱ、 湖と川の生態学Ⅰ、 湖と川の生態学Ⅱ、 自然環境概論Ⅰ、 自然環境概論Ⅱ、 古海洋学、 気象学、 台風力学、 植物系統分類学、 植物遺伝子工学Ⅰ、 植物遺伝子工学Ⅱ、 応用熱流体工学Ⅰ、 応用熱流体工学Ⅱ、 冷却原子と光科学概論、 半導体光エレクトロニクスⅠ、 半導体光エレクトロニクスⅡ、 固体物性学Ⅰ、 固体物性学Ⅱ、 寄生と共生の生態学Ⅰ、 生物地理学 |

| 安心安全の科学 | 化学反応プロセスのリスク管理Ⅰ、 化学反応プロセスのリスク管理Ⅱ、 火災の科学と防火技術Ⅰ、 火災の科学と防火技術Ⅱ、 機械システムのリスク評価と制御技術Ⅰ、 機械システムのリスク評価と制御技術Ⅱ、 産業災害事故の解析と設備のリスクアセスメントⅠ、 産業災害事故の解析と設備のリスクアセスメントⅡ、 インテリジェント構造システム学、 環境ソフトマター科学Ⅰ、 環境ソフトマター科学Ⅱ、 環境機能物質科学Ⅰ、 環境機能物質科学Ⅱ、 環境物理化学Ⅰ、 環境物理化学Ⅱ、 被服環境学Ⅰ、 被服環境学Ⅱ、 材料と加工、 精密砥粒加工学、 リスクベースによる規則制定手法Ⅰ、 リスクベースによる規則制定手法Ⅱ、 マイクロマシン工学、 材料強度・破壊力学特論、 材料機器分析概論、 ナノ材料工学概論、 環境材料プロセス学Ⅰ、 環境材料プロセス学Ⅱ、 成形加工学Ⅰ、 成形加工学Ⅱ、 海上交通安全工学、 強度設計特論、 拡散変態特論 |

| 統合海洋学 | 海事法研究Ⅰ、 海事法研究Ⅱ、 波浪と船体運動Ⅰ、 波浪と船体運動Ⅱ、 船舶設計システム工学論Ⅰ、 船舶設計システム工学論Ⅱ、 浮体運動工学Ⅰ、 浮体運動工学Ⅱ、 乱流工学概論Ⅰ、 乱流工学概論Ⅱ、 海洋資源エネルギー工学入門Ⅰ、 海洋資源エネルギー工学入門Ⅱ、 海洋生物環境学Ⅰ、 海洋生物環境学Ⅱ、 環境法Ⅰ、 環境法Ⅱ、 海洋地質学、 浮体流体力学Ⅰ、 浮体流体力学Ⅱ、 海洋産業特論、 日伯特別講義A、 日伯特別講義C |

| 都市科学 | 都市環境管理学、 公共政策論A-Ⅰ、 公共政策論A-Ⅱ、 建築環境共生論、 都市居住環境論、 地域創造論、 グリーンビルディング・コミュニティ計画論、 都市マネジメント、 地域省エネルギー計画論、 都市デザイン論、 日本建築保存修復論、 市街地創造論、 環境心理学、 持続型集住計画論、 都市防災計画論、 環境都市デザインスタジオS、 環境都市デザインスタジオF、 横浜建築都市学S、 横浜建築都市学F、 都市と芸術、 建築理論スタジオS、 建築理論スタジオF、 都市交通計画論、 現代経済史Ⅰ、 現代経済史Ⅱ、 現代経済史特論、 複合系気候科学Ⅰ、 複合系気候科学Ⅱ |

| 経済経営 | ミクロ経済学Ⅰ-Ⅰ、 ミクロ経済学Ⅰ-Ⅱ、 ミクロ経済学Ⅱ-Ⅰ、 ミクロ経済学Ⅱ-Ⅱ、 ミクロ経済理論特論、 マクロ経済学Ⅰ-Ⅰ、 マクロ経済学Ⅰ-Ⅱ、 マクロ経済学Ⅱ-Ⅰ、 マクロ経済学Ⅱ-Ⅱ、 マクロ経済学特論、 比較経済システムⅠ、 比較経済システムⅡ、 比較経済システム特論、 経済政策Ⅰ、 経済政策Ⅱ、 経済政策特論、 経済史Ⅰ、 経済史Ⅱ、 経済史特論、 日本経済史Ⅰ、 日本経済史Ⅱ、 日本経済史特論、 金融論Ⅰ、 金融論Ⅱ、 金融論特論、 公共経済学Ⅰ、 公共経済学Ⅱ、 公共経済学特論、 地方財政学Ⅰ、 地方財政学Ⅱ、 地方財政学特論、 地域経済政策Ⅰ、 地域経済政策Ⅱ、 地域経済政策特論、 社会福祉政策Ⅰ、 社会福祉政策Ⅱ、 社会福祉政策特論、 農業政策Ⅰ、 農業政策Ⅱ、 農業政策特論、 産業組織論Ⅰ、 産業組織論Ⅱ、 産業組織論特論、 国際金融Ⅰ、 国際金融Ⅱ、 国際金融特論、 外国為替論Ⅰ、 外国為替論Ⅱ、 外国為替論特論、 国際環境経済Ⅰ、 国際環境経済Ⅱ、 国際環境経済特論、 Economic Development Ⅰ、 Economic Development Ⅱ、 財務会計特論Ⅰ、 財務会計特論Ⅱ、 国際会計特論Ⅰ、 国際会計特論Ⅱ、 簿記原理特論Ⅰ、 簿記原理特論Ⅱ、 管理会計特論Ⅰ、 管理会計特論Ⅱ、 原価会計特論Ⅰ、 原価会計特論Ⅱ、 会計監査特論Ⅰ、 会計監査特論Ⅱ、 組織マネジメント特論Ⅰ、 組織マネジメント特論Ⅱ、 戦略経営特論Ⅰ、 戦略経営特論Ⅱ、 企業と社会特論Ⅰ、 企業と社会特論Ⅱ、 グローバル・イノベーション・マネジメント特論Ⅰ、 グローバル・イノベーション・マネジメント特論Ⅱ、 人的資源管理特論Ⅰ、 人的資源管理特論Ⅱ、 経営史特論Ⅰ、 経営史特論Ⅱ、 産業分析特論Ⅰ、 産業分析特論Ⅱ、 マーケティング特論Ⅰ、 マーケティング特論Ⅱ、 特殊講義(Current Issues in Japanese Management)、 比較経営特論、 イノベーション組織論、 グローバルビジネスとイノベーション、 現代経済システムⅠ、 現代経済システムⅡ、 オペレーションズ・マネジメント特論、 現代公共政策、 地域政治経済システム論、 地域発展政策論、 イノベーションと公共政策の計量実証分析Ⅰ、 イノベーションと公共政策の計量実証分析Ⅱ、 社会データサイエンス特論、 先端ITエレクトロニクス技術が支える未来講座、 ゲーム理論、 アントレプレナーシップ特論Ⅰ、 アントレプレナーシップ特論Ⅱ、 サステナビリティ経営特論 |

| 国際関係 | 世界経済論Ⅰ、 世界経済論Ⅱ、 世界経済論特論、 国際経済史Ⅰ、 国際経済史Ⅱ、 国際経済史特論、 途上国経済Ⅰ、 途上国経済Ⅱ、 途上国経済特論、 公会計特論Ⅰ、 公会計特論Ⅱ、 国際経営特論Ⅰ、 国際経営特論Ⅱ、 国際法研究Ⅰ-Ⅰ、 国際法研究Ⅰ-Ⅱ、 国際法研究Ⅱ-Ⅰ、 国際法研究Ⅱ-Ⅱ、 Japan's Development Experiences Ⅰ、 Japan's Development Experiences Ⅱ、 ODA and Practical Issues Ⅰ、 ODA and Practical Issues Ⅱ、 途上地域発展論A、 途上地域発展論B、 国際行政論研究Ⅰ、 国際行政論研究Ⅱ、 International Public Administration、 憲法特論、 ジェンダーと開発 |

| ビジネス法務 | 行政法特論Ⅰ、 行政法特論Ⅱ、 知的財産法研究Ⅰ-Ⅰ、 知的財産法研究Ⅰ-Ⅱ、 財産法特論Ⅰ、 財産法特論Ⅱ、 民事訴訟法特論Ⅰ、 民事訴訟法特論Ⅱ、 刑法特論Ⅰ、 刑法特論Ⅱ、 労働法特論Ⅰ、 労働法特論Ⅱ、 労働法研究Ⅰ-Ⅰ、 労働法研究Ⅰ-Ⅱ、 経済法研究Ⅰ、 経済法研究Ⅱ、 倒産・執行法研究Ⅰ、 倒産・執行法研究Ⅱ、 会社法研究、 経済刑法特論 |

| 人間文化 | 国際コミュニケーションⅠ、 国際コミュニケーションⅡ、 国際コミュニケーション特論、 言語コミュニケーションとアイデンティティⅠ、 言語コミュニケーションとアイデンティティⅡ、 言語コミュニケーションとアイデンティティ特論、 比較社会文化特論Ⅰ、 比較社会文化特論Ⅱ、 財産法研究Ⅰ、 財産法研究Ⅱ、 家族法特論Ⅰ、 家族法特論Ⅱ、 高齢者法研究Ⅰ、 高齢者法研究Ⅱ、 社会保障法研究Ⅱ-Ⅰ、 社会保障法研究Ⅱ-Ⅱ、 Aging and Law Ⅰ、 Aging and Law Ⅱ、 法哲学特論Ⅰ、 法哲学特論Ⅱ、 法哲学研究Ⅰ、 法哲学研究Ⅱ、 Decision Making Process Ⅰ、 Decision Making Process Ⅱ、 社会老年学Ⅰ、 社会老年学Ⅱ、 映像芸術論Ⅰ、 映像芸術論Ⅱ、 現代文化論Ⅰ、 現代文化論Ⅱ、 空間文化論Ⅰ、 空間文化論Ⅱ、 文芸文化論Ⅰ、 文芸文化論Ⅱ、 現代芸術論Ⅰ、 現代芸術論Ⅱ、 アジア社会論Ⅰ、 アジア社会論Ⅱ、 現代社会文化論Ⅰ、 現代社会文化論Ⅱ、 教育人間学、 人間形成論、 質的研究と人間形成論、 中国古典文学、 中国古典と日本、 西洋近現代史論Ⅰ、 西洋近現代史論Ⅱ、 西洋都市社会史研究Ⅰ、 西洋都市社会史研究Ⅱ、 日本社会史研究Ⅰ、 日本社会史研究Ⅱ、 日本語教育学講義Ⅰ-Ⅰ、 日本語教育学講義Ⅰ-Ⅱ、 人文地理学講義Ⅰ、 人文地理学講義Ⅱ、 刑事訴訟法特論、 文化人類学 |

| 地域連携 | Governance and Development Ⅰ、 Governance and Development Ⅱ、 Public Administration and Management Ⅰ、 Public Administration and Management Ⅱ、 Local Governance Ⅰ、 Local Governance Ⅱ、 教育職業連関の社会学Ⅰ、 教育職業連関の社会学Ⅱ、 神奈川県の漢詩漢文、 日本地域史研究Ⅰ、 日本地域史研究Ⅱ、 公共性を育む地域と学校、 神奈川県の取り組む技術課題、 越境社会と地域Ⅰ、 越境社会と地域Ⅱ、 都市地域社会論Ⅰ、 都市地域社会論Ⅱ、 |